Первые профессиональные кинооператоры Якутии

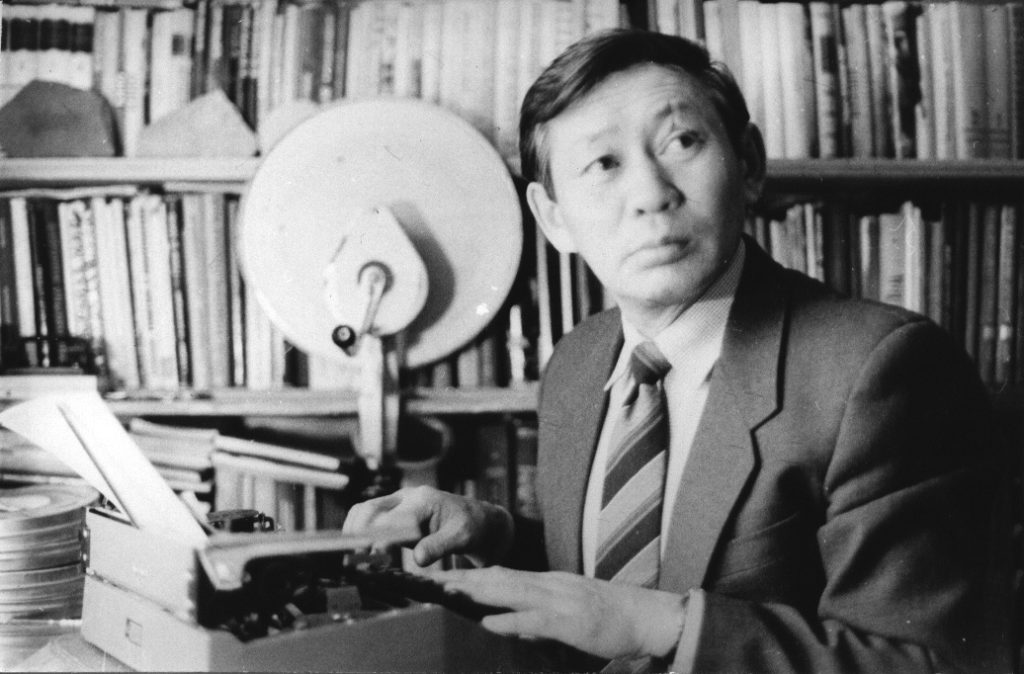

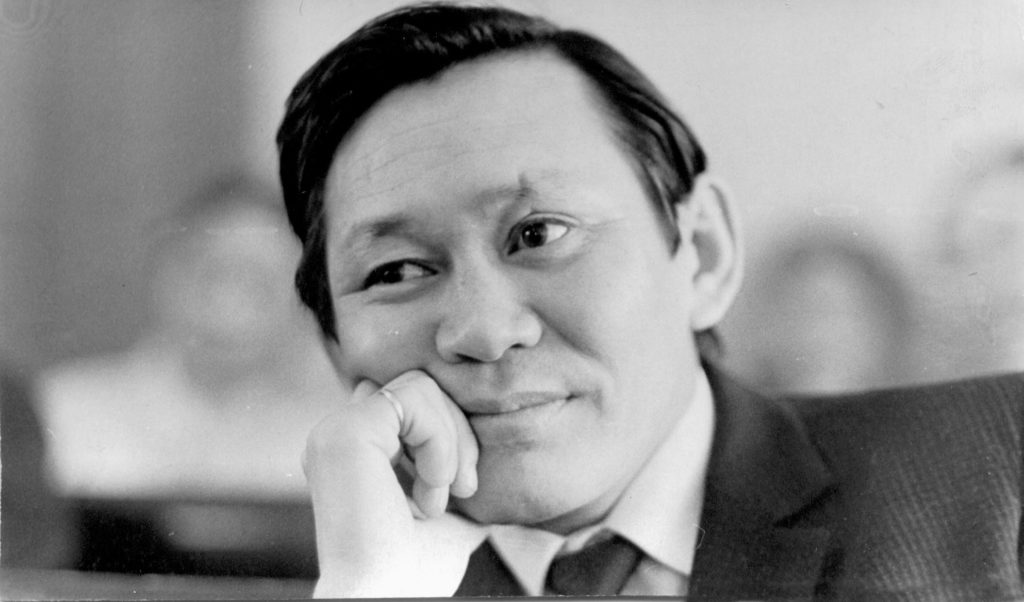

САВВИНОВ НИКАНДР ЕГОРОВИЧ

(1933г. — 1993г.)

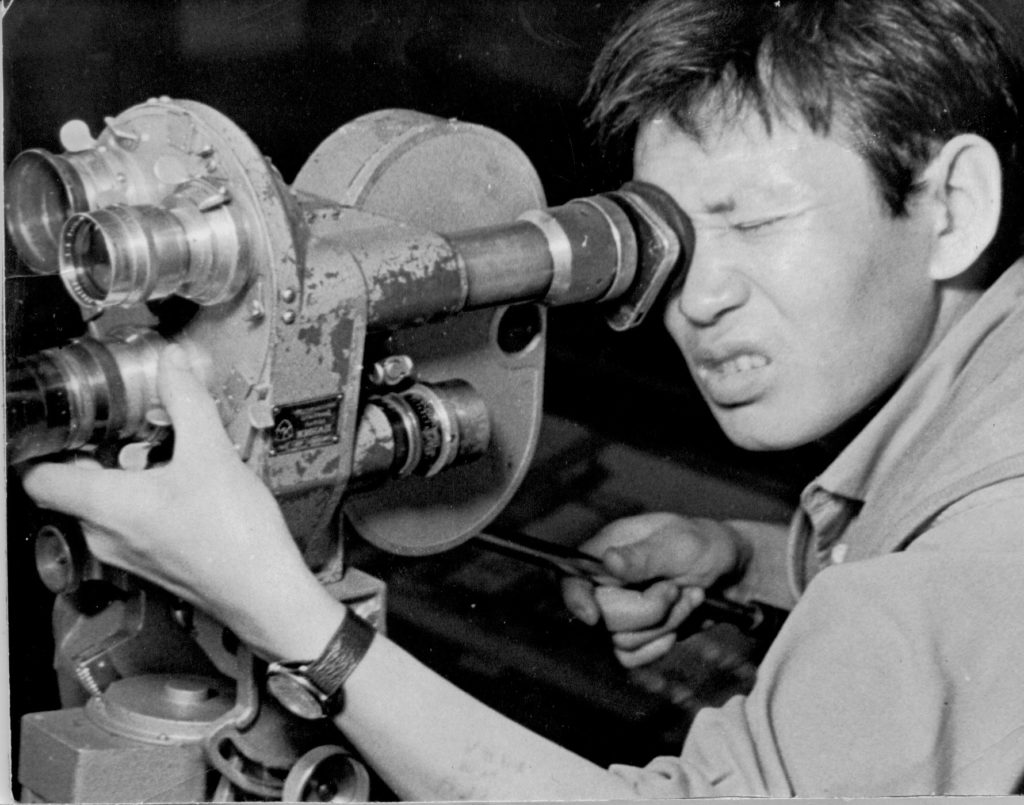

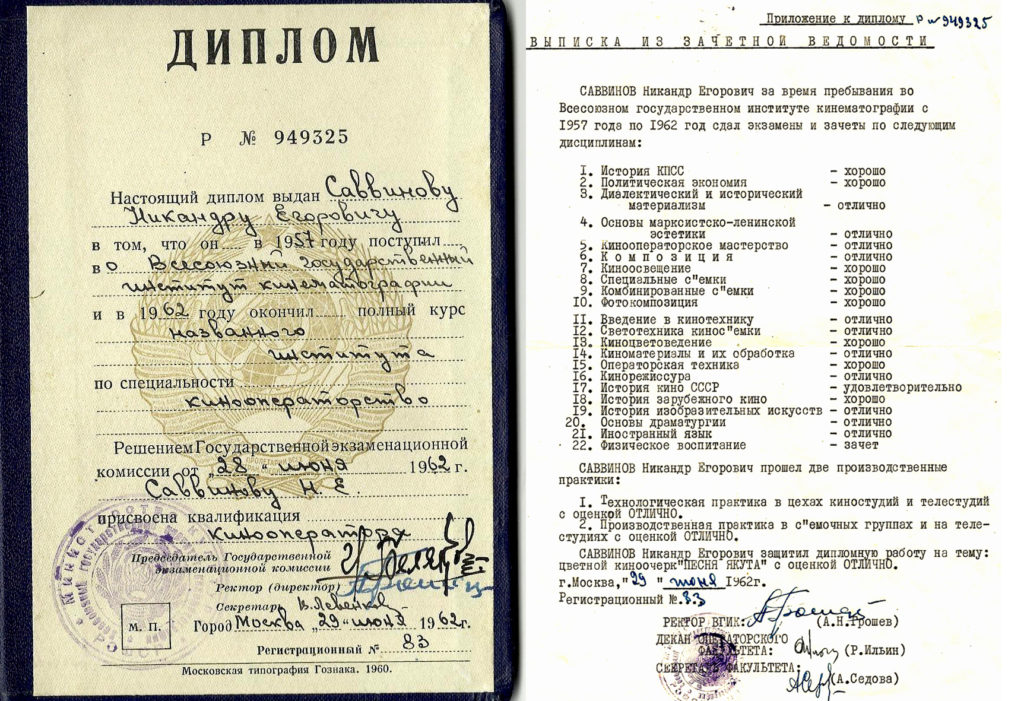

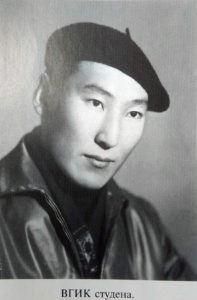

САВВИНОВ НИКАНДР ЕГОРОВИЧ — родился 15 ноября 1933 года в Кутане, Сунтарского района Якутской АССР. В 1957 – 1962 годах учился и окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, операторский факультет, первый из Якутии.

1969 — 1971 гг. – слушатель Высших режиссерских курсов Госкино СССР (документальное кино).

Дипломный фильм «Песня якута» (1962 г.) поэтичный рассказ об охотниках и оленеводах сел Тэнэ и Токко Олекминского района, о красоте родного края. Дипломная работа получила высокую оценку Государственной комиссии. Уже тогда в журнале «Искусство кино» о нем писали, как о сложившейся творческой личности.

Создатель живой истории развивающейся жизни ЯАССР.

Кино-корреспондент по Якутии Иркутской Восточно-Сибирской студии кинохроники с 1962 по 1985 гг.

В 1985 – 1990 гг. – преподаватель кинотехники и фотодела в Якутском республиканском культурно – просветительном училище.

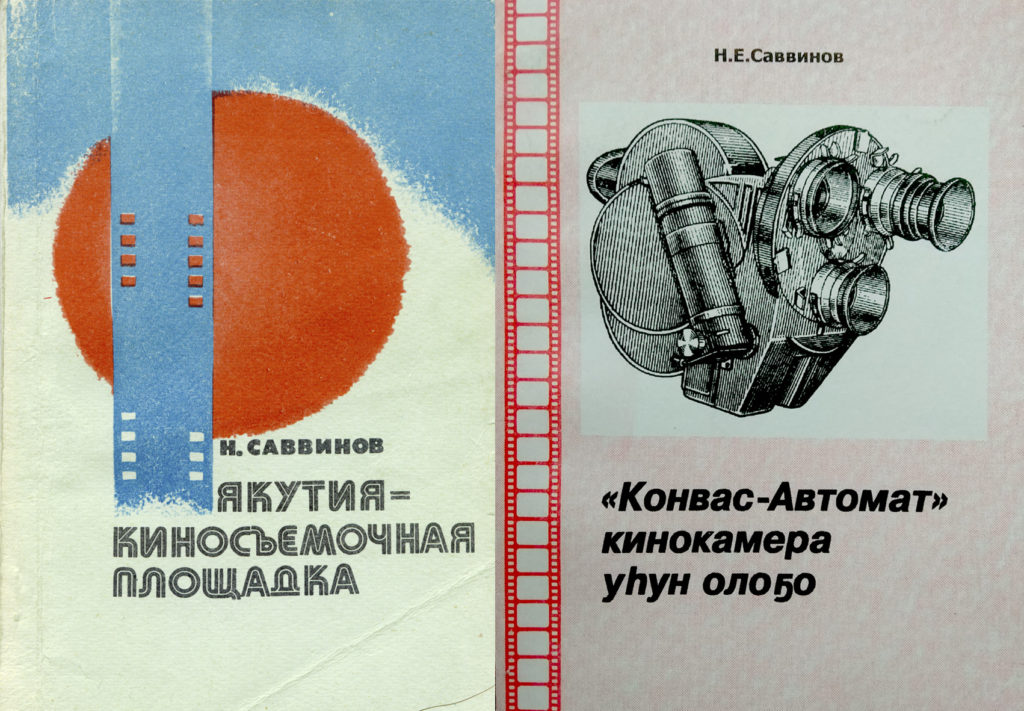

Он автор трех книг «Якутия – киносъемочная площадка»,

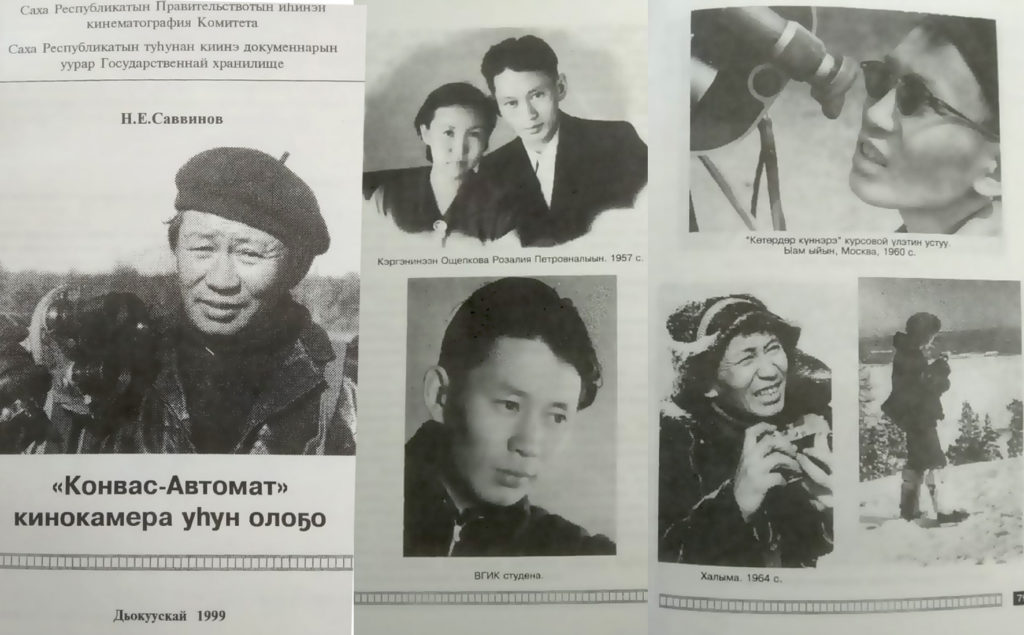

фотографии из книги «Кинокамера конвас — автомат»

«Кинокамера конвас — автомат» (1999 г.) и Аннотированного каталога фильмов о Якутии. Автор многочисленных репортажей, статей, очерков республиканских газетах и журналах. Победитель литературного конкурса журнала «Полярная звезда» за рассказ «Одна ночь Платона». Бессменный председатель жюри 17 республиканских смотров любительских фильмов. Им выполнена творческая и производственная норма кинооператора 1 категории.

Член Союза кинематографистов СССР. Заслуженный работник культуры ЯАССР. Он принял участие как автор, сценарист или кинооператор в выпуске около 20 документальных, 36 спецвыпусков журналов «Восточная Сибирь», «Новости дня», «Пионерия» и др. Снял более 500 сюжетов.

Фильмография

«Песня Якута». Дипломная работа. Студия ВГИК, 1962 г.;

«Соната» (1965 г.);

«Якутия» (1966 г.);

«Искусство страны Олонхо» (1967 г.);

«Правительственная в Якутии» (1969 г.);

«Самый трудный день» (1963 г.);

«Мы из Чурапчи» (1970 г.);

«Кэпсе, Якутия» (1972 г.);

«Задача» (1973 г.);

«Лирика и … -40°С» (1977 г.);

«Золотое звено» (1977 г.);

«Оймяконье — полюс холода» (1977 г.);

«Здравствуй, Нерюнгри» (1977 г.);

«Табунное продуктивное коневодство Якутии» (1981 г.);

«Весна в Якутии» (1982 г.);

«Якутия» (1982 г.);

«Путь к призванию» (1983 г.);

«Сад осины» (1984 г.);

«Орден на…» (1985 г.).

Последняя работа — фильм о переселении на север жителей Чурапчинского района в годы Великой Отечественной войны «Какое на дворе тысячелетье?».

Установлена мемориальная доска по ул.Стадухина, 82, где он жил в г. Якутске.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ СТУДИЯ КИНОХРОНИКИ. КИНОГВАРДИЯ — СОБКОРЫ: НИКАНДР ЕГОРОВИЧ САВВИНОВ (1933-1993)

Собкор студии в Якутской АССР Никандр Егорович по национальности был якутом. Свою малую родину он любил глубоко, искренне. Он знал все, что было в республике необычного, самобытного, интересного. И не просто знал, а был личным другом каждого более или менее известного в его крае человека, будь то рыбак, охотник, оленевод, летчик или моряк. Но особенно тесные дружеские узы связывали его с якутской интеллигенцией. Помню поразивший меня сюжет «Всадник промчавшийся» об его умершем друге художнике. Для всех, кто любит изобразительное искусство, словосочетание «якутские графики» не пустой звук. Это направление оставило заметный след в истории искусства. Сюжет был посвящен одному их основоположников школы якутской графики. Все кинематографисты знают, как трудно делать ленту о тех, кого уже с нами нет. Иконографический материал, синхронные интервью не заменяют встречи с живым героем. Но Ника (так звали Саввинова на студии) сумел оживить фотографии, а также гравюры мастера: наезды, отъезды, панорамы, детали превращали каждую картину в микрофильм. Удалось ему и одухотворить мастерскую художника, где каждая вещь повествовала о своем ушедшем хозяине. Никогда не думала, что мертвую натуру можно снять настолько изобретательно, что она оживет, «заговорит». Сумел он и перенести на пленку свои чувства к герою, свое преклонение перед его талантом. Сюжет получился настолько пронзительным, что после просмотра оставалось ощущение потери близкого человека.

В подобном же эмоциональном ключе решена лента «Семья Самсоновых», рассказывающая о династии учителей. Патриарх и основатель рода был создателем якутской азбуки. Его дети, внуки стали учеными, педагогами, преподавателями вузов, продолжили отцовское дело просвещения соотечественников.

Сам Никандр Егорович тоже был не лыком шит. Закончил в 1962 году в Москве операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. А потом еще и Высшие режиссерские курсы. А уже в 1970 году фильм «Мы из Чурапчи», снятый по предложенной им теме, получил золотую медаль на III Всесоюзном фестивале спортивных фильмов в г. Риге. Снимался этот фильм в содружестве с заезжим режиссером А. Вилькенсом оператором А. Непомнящих.

Саввинов находил и предлагал темы, а эти темы часто воплощали другие операторы и режиссеры. Предложил Никандр Егорович экзотический фильм «В дельте Лены», снял его сынок известного московского оператора — Галаджев. И в Чурапчу, где сама тема была беспроигрышно сенсационной, отправили другого оператора, оттеснив Нику на задворки. Представьте, небольшой посёлок, даже по якутским меркам — глухомань. И вдруг оттуда на всесоюзные соревнования приезжают спортсмены, которые поднимаются на высшие ступени пьедестала почета. Молодые борцы — воспитанники тренера Д. П. Коркина — вместе со своим наставником изобрели и своими руками смастерили чудо-тренажеры. Их тренировки ассоциируются с чем-то древним, самобытным, вечным. Вот так, наверно, готовили гладиаторов. Лента зрелищна и необычна.

Почему же, предлагая такой материал, имея способности и два образования — операторское и режиссерское, — Саввинов часто оказывался в тени его более проворных коллег? Потому что в экранной журналистике нельзя быть слишком скромным и безответным. И это — урок. Прежде чем идти в теле— и киножурналистику, студентам стоит подумать, а соответствует ли эта профессия их характеру. Достаточно ли у них смелости, настойчивости и, если хотите, дерзости, чтобы выбрать этот путь.

Режиссер В. Хоменко вспоминает: «В 1972 году Ника познакомил меня с главным режиссером уникального передвижного театра в Нюрбе. Но как-то всё откладывалась эта Саввиновская идея, а потом ее реализовали В. Эйснер и Е. Корзун». Саввинов и Хоменко даже название будущего фильма придумали: «Они бродили по дорогам», отсылая этим названием зрителя к феллиниевской «Дороге». Уже из одного только заголовка видно, как серьезно и глубоко была бы решена тема. Фильм был бы сделан с уважением и любовью к актерам, проводящим жизнь «на колесах», приносящих праздник в самые отдаленные стойбища якутов.

В. Эйснер снял по этой теме картину «Из театральной жизни Станиславского» в жанре документальной комедии, сделав главным героем ленты шофёра по фамилии Станиславский, который возит артистов на гастроли. Смеяться на Колыме над чукчами, а в Якутии над якутами, над их искусством пришлым журналистам по меньшей мере бестактно. И в данном случае я понимаю позицию Якутского обкома КПСС, который после этого фильма поставил вопрос об отказе от услуг ВССК и открытии на своей территории собственной студии кинохроники. Но вскоре началась перестройка, производство документально-го кино оказалось для государства слишком дорогим, и вопрос об открытии новой студии отпал сам собой.

Снова обращусь к воспоминаниям В. Хоменко. В 1972 году к 50-летию образования ЯАССР снимался полнометражный фильм «Капсэ, Якутия». В работе над этим фильмом стержневое решение было найдено не сценаристом, а опять же Н. Е. Саввиновым. Валерий был режиссёром фильма, в сценарии, свидетельствует он, все «вроде правильно, но как-то так академично, что я не мог уловить, за какую ниточку потянуть, чтоб начать распутывать клубок. Никандр рассказал по-своему, «изнутри». Самая блестящая его подсказка — снять Омолона — драматурга-классика и якутского культуролога Д. К. Сивцева. Когда сценарист увидел на экране фильм, он сказал: знал бы я этих людей раньше — весь сценарий бы на них построил. Вот после этого и судите, кто был в данном случае истинным автором сценарных идей».

Кино, телевидение — дело коллективное. Часто урожай достается не тем, кто «пахал и сеял». В первых строках титров подчас стоят фамилии тех людей, которые внесли в ленту весьма скромный вклад. Мне хотелось бы, что называется, «восстановить историческую истину». А суть ее состоит в том, что на протяжении 30 лет именно Никандр Егорович был главным кинолетописцем Якутии. И даже если его фамилии нет в титрах, темы, идеи, герои фильмов чаще всего попали на экран с его подачи.

Как редактору, мне пришлось работать с Никой над двумя лентами. «На Севере у рыбаков» (1982) и «Какое на земле тысячелетие?» (1990).

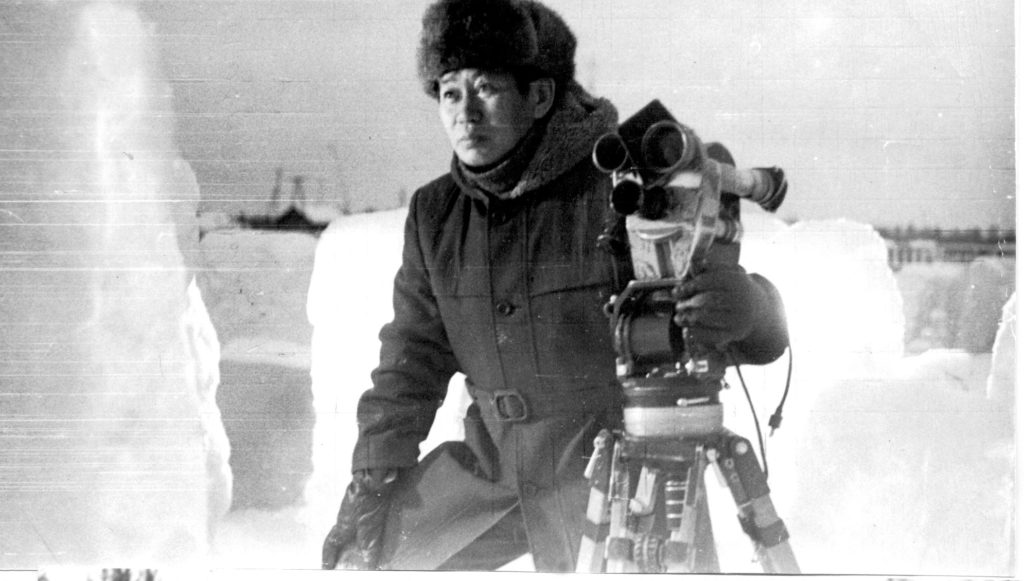

Первый фильм о Сергее Румянцеве — чемпионе страны среди рыбаков-профессионалов. Он работал в тундре совершенно один. Изобрел особые сети с целой системой ловушек. В 40-50-градусный мороз он каждый день выходил из своего сиротливо стоящего в бескрайних снежных просторах балка, садился на аэросани и — вперед на подледную рыбалку. И все это — за полярным кругом. Периодически к нему прилетал вертолет, который он под завязку загружал рыбой, отборной рыбой северных озер. За сезон он один добывал по 35 тонн рыбы. Экзотика! Ноне только это. Сергей оказался еще и философом, и знатоком поэзии, и прекрасным рассказчиком. Героя, естественно, нашёл Саввинов. Он же и снимал эту картину в условиях приближающейся полярной ночи, с небольшой аккумуляторной подсветкой, на низкочувствительной пленке, постоянно отогревая заледенелую камеру у себя под шубой на груди… И это когда ему было уже под пятьдесят. Фильм получил диплом жюри на Всесоюзном кинофестивале в г. Ленинграде в 1983 году. Конечно, успех фильма определило участие режиссёра Валерия Хоменко — мастера брать интервью «в жанре» (термин редактора ТВ и критика Кемарской). Такие интервью отличаются естественностью и раскованностью. Герой говорит не на камеру, он ее не чувствует. Он рассказывает, не отрываясь от своих повседневных занятий. Это вроде как случайно подслушанный разговор. Но профессионалы знают, что умение записать такой синхрон является в нашем деле высшим пилотажем. И без хорошего оператора такое интервью не взять.

Последнюю работу Никандра Егоровича можно смело назвать его лебединой песней. Правда, по своей сути это не песня, а скорее плач по убиенным. Не жертвам репрессий, а что еще страшнее — жертвам подлого преступного отношения к людям, безграничного чиновного произвола, свойственного тоталитарному режиму.

Где-то в высоких московских инстанциях было решено в целях обеспечения фронта рыбой переселить якутов-хлебопашцев и скотоводов с юга на север, превратив их в рыбаков. Всех — детей, женщин, больных и стариков — погнали на крайний север. Погнали налегке, запретив брать с собой домашний скот и утварь, пообещав, что «там», на месте их всем обеспечат. Пока несчастные добрались до места — начались холода. Выдолбили в вечной мерзлоте землянки. Ни топлива, ни пищи, ни даже снастей для рыбалки — выживайте как знаете! За зиму почти все погибли — несколько тысяч человек. Умерших присыпали снегом прямо у землянок. Зимой нагрянула какая-то комиссия, забрала с собой с десяток еще оставшихся в живых детей. Вот им-то, единственным свидетелям трагедии, и удалось выжить. Фильм построен на рассказах этих чудом оставшихся в живых свидетелей и эпизодах переселения, снятых методом восстановления факта. Жители уцелевших деревень, у которых когда-то в этой трагедии погибли родные, согласились в деталях воспроизвести картину переселения. Эти кадры настолько убедительны и достоверны, что при просмотре чернового материала все решили, что это документально снятая хроника военных лет. Рассказы очевидцев идут на якутском языке с последующим переводом. Их содержание — потрясает. Фильм можно поставить в один ряд с лентами о лагерях смерти — Освенциме, Бухенвальде, Дахау. Мне кажется, что это один из сильнейших фильмов студии и что о нем еще не раз вспомнят. Ведь это еще и исторический документ большой разоблачительной силы. Его надо показывать молодым, чтобы не просто знали, но и душой прочувствовали весь ужас сталинских времён, которые пережила страна. Его надо смотреть и тем, кто до сих пор с ностальгией вспоминает наше недавнее прошлое. Вот бы спросить у них, не хотели бы они вместе со своими детьми попасть в тот ледяной ад, который стал могилой для нескольких тысяч якутов.

Лента «Какое на дворе тысячелетие?» досталась Никандру Егоровичу дорогой ценой. Он делал ее действительно кровью сердца. После завершения монтажа и озвучивания, где Ника выступал как комментатор-переводчик с якутского языка на русский, он ходил по студии как потерянный. Таким я его никогда не видела. Он зашел в редакцию пожаловаться, что производственный отдел не торопится отправлять его домой. Всегда сдержанный, немногословный, Саввинов был крайне раздражен: «Я болен, мне надо срочно улететь». Я пошла к администраторам, они отговорились, мол, лето, билетов нет, ничего сделать не можем. А у нас был шефский договор с Аэрофлотом. Пришлось позвонить самому высокому начальству. Билет был забронирован, и Никандр Егорович улетел. Надо сказать, что мне никогда не приходилось заниматься подобными вопросами, для этого была специальная служба. Я бы и для себя не стала хлопотать, но тут поняла, что дело серьезное, что Ника действительно болен, раз потерял терпение. Это был его последний приезд на студию. Едва вернувшись домой, он слег — его разбил паралич. Он прожил еще два года. Ему становилось то лучше, то хуже, но камеру в руки он больше не брал. Умер осенью 1993 года. На студии об этом и узнали-то не сразу.

Пишу эту главу в надежде, что ее прочтут студенты из Якутии, которые у нас учатся. Пусть знают, что на их «малой родине» жил и творил замечательный человек, талантливый оператор, патриот своей земли, создавший бесценную кинолетопись республики. Нельзя допустить, чтобы его забыли. Надо, чтобы вернулись из забытья его сюжеты, такие как «Всадник промчавшийся», его фильмы. Подготовьте материалы о нем для газет, радио, телевидения. Заинтересуйте своих земляков отснятой им хроникой, которая пока еще жива и ее можно заказать у сегодняшнего владельца — телеканала «АИСТ». Сделайте цикл передач по материалам этой хроники. В 2008 году Никандру Егоровичу исполнилось бы 75 лет.

Фрагмент из книги Татьяны Зыряновой

«Мастера экранной публицистики Сибири»

Иркутск, 2009 год

На сайте Прибайкалье (http://pribaikal.ru)

ПАРФЕНОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

(1936г.- 2007г.)

Выпускник операторского факультета ВГИК 1964 г.

Работая в киностудии «Казахфильм» снял более 120 документальных и один игровой фильм. Еще живя в Казахстане обратился к теме жизни и быта малочисленных народностей, создавал фильмы о юкагирах, нивках и орочей.

Его произведения «Учитель», «Коржун», «Арал». «Лабуимэдэну – земля вадулов», «У последней черты» и другие отмечены наградами международных кинофестивалей в Перу, Японии, Болгарии, Германии, Латвии, Эстонии, Узбекистане, Казахстане, России.

В 1992 г. Василий Парфенов возвращается на Родину — Якутии. Став директором кинокомпании «Сахафильм» провел большую организаторскую работу по ее становлению и укреплению материальной базы. Он продолжал творческую деятельнсоть, снимая фильмы о народном писателе Якутии Далане, проблемах туберкулеза, к 60-летию Победы «Война далекая и близкая» и других.

Писал киносценарии, стихи и прозу. Он разработал сценарный план фильма о Максиме Кировиче Аммосова, начал претворять его в жизнь. К сожалению, этот фильм остался незаконченным.

Последние годы жизни Василий Яковлевич посвятил обучению молодых искусству кино в АГИКИ и филиале Санкт-Петербургского Государственного университета кино и телевидения.

Почетный кинематографист России, Член Союзов кинематографистов России и Казахстана.

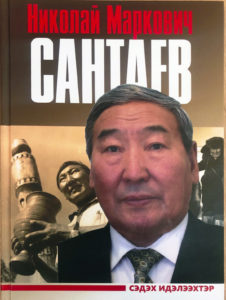

САНТАЕВ НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ

САНТАЕВ НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ — родился 1 февраля 1939 года в Хаданском наслеге Сунтарского района ЯАССР.

В 1959 г., по окончании Сунтарской средней школы, он был направлен на производственную практику в колхоз имени Жданова Сунтарского района. Здесь работал заведующим клубом.

До поступления в институт кинематографии он некоторое время работал ассистентом кинооператора корпункта Восточно-Сибирской студии кинохроники у Саввинова Никандра Егоровича.

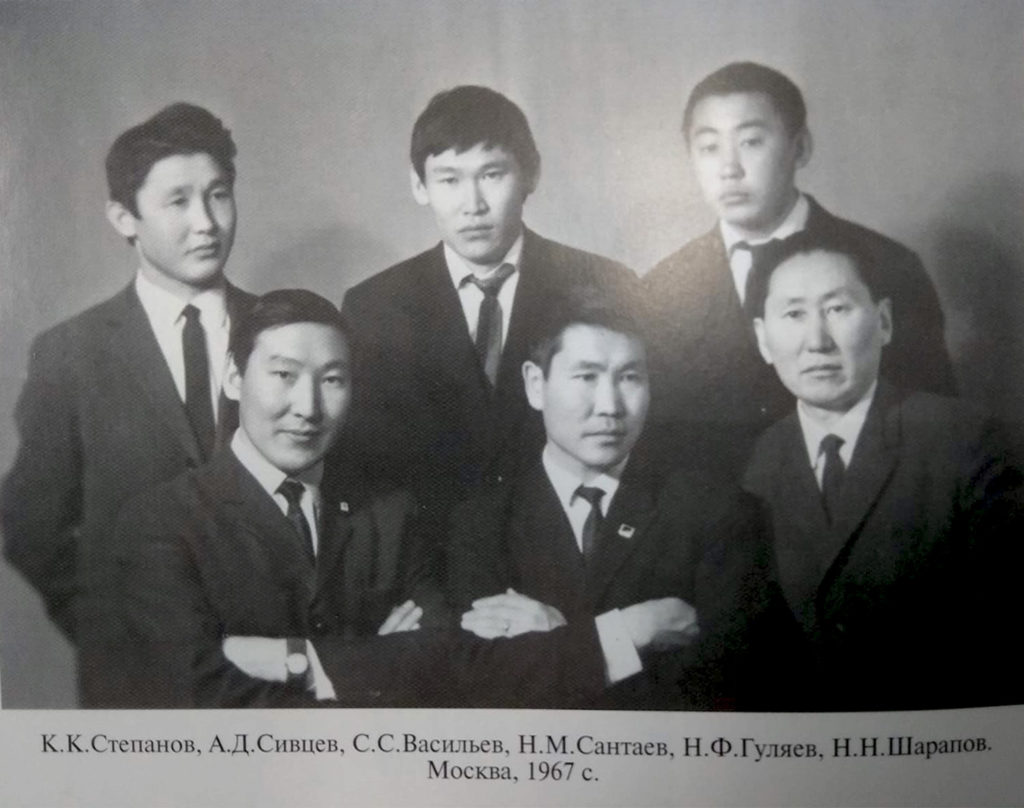

1962 году Николай Сантаев поступает во Всесоюзный государственный институт кинематографии в г. Москве (кинооператорский факультет). Окончив его в 1967 г. решением Государственного комитета по кинематографии СССР направляется на работу в Якутию.

С тех пор он беспрерывно работает сначала в Якутском телевидении, а потом в системе кинематографии республики.

Сантаев Н.М. – автор и оператор более двадцати документальных фильмов: «Утро алмазного края», «Покоряющие Север», «Занавес не опускается», «От Лены до Волги» и другие. Он – сценарист, режиссер, редактор многих фильмов. Участвовал в создании видеофильмов для показа в советском павильоне во время Международных торговых ярмарок и выставок в Канаде и ФРГ (1982г.) и Австрии (1988 г.). Некоторые фильмы тиражировались и размножены в нескольких странах мира.

1998 году Николай Маркович добился создания самостоятельной киностудии хроникально – документальных фильмов (студия кинохроники) Республики Саха (Якутия) и был назначен ее директором. Он один из инициаторов выпуска киножурнала «Республика Саха» и создания Союза кинематографистов РС (Я), был первым его председателем.

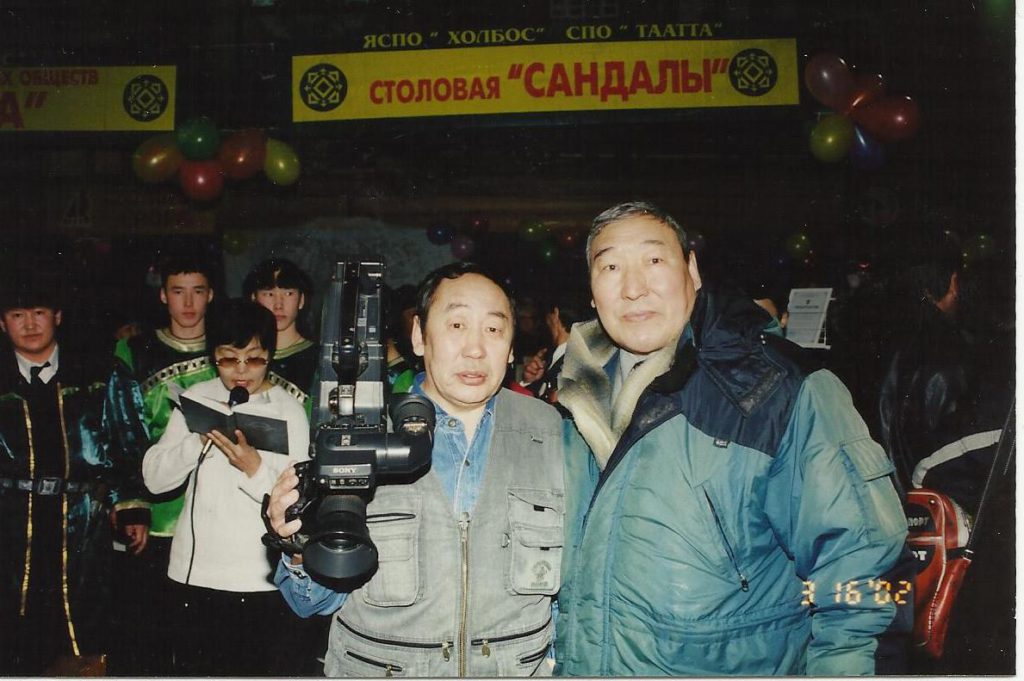

Сантаев ведет большую общественную работу по пропаганде киноискусства, пишет статьи, выступает перед зрителями и радиослушателями.

Он член Союза журналистов России (1971 г.), Союза кинематографистов России (1983 г.) и РС (Я) (1992 г.), лауреат премий имени Ем. Ярославского и республиканской премии журналистов «Золотое перо» (1993 г.).

Николай Маркович награжден Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР (1980 и 1982 гг.) «Отличник телевидения и радио, кинематографии СССР», «Почетный кинематографист России» (1995 г.), действительный член Академии кинематографических искусств «Ника» (1998 г.). В 1989 г. ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ»

Фильмография:

- «Утро алмазного края»- 1968 г. автор – оператор

- «Якутские этюды» — 1968 г. режиссер – оператор

- «Ысыах» — 1968 г. режиссер – оператор

- «Рождение памятника» 1968 г. режиссер – оператор

- «Живут Малгины» — 1969 г. режиссер – оператор

- «Занавес не опускается» — 1969 г. режиссер – оператор

- «Песня якута» — 1970 г. автор – оператор

- «Новь земли Якутской» — 1972 г. режиссер – оператор

- «Красной брусникой на белом снегу…» — 1972 оператор

- «Покоряющие Север» — 1975 г. автор – оператор

- «Солнце над земле Олонхо» — 1981 г. режиссер – оператор

- «От Лены до Волги» — 1981 г. режиссер – оператор

- «Золото Якутии» — 1984 г. режиссер – оператор

- 14 «Индивидуальное домостроение в Якутии» — 1992 г. автор – оператор

- «Инаугурация первого президента РС (Я)» – 1991 г. спец.выпуск, автор-режиссер

- «Саха на пути возрождения» — 1992 г. спец.выпуск, автор – режиссер

- «Пребывание правительственной делегации РС (Я) в Монголии» -1993 г.автор-оператор

- «Кэрэ5э кыттыстым» — 1999 г. автор оператор

- «Моя Республика в ХХ1 веке» — 2000 г. (2000добрых дел) режиссер

- «Никто не забыт, ничто не забыто» — 2001 г. режиссер

- «Аан айыл5а» — 2001 г. автор – оператор

- «Дорообо торообут Куукэйим» — 2004 г. режиссер – оператор

- «Республика Саха» — отчет Правительства РС (Я), за 2003 г. киножурнал. Режиссер – оператор

- «Север служит Северу» — режиссер – оператор

- «Звезды земли Якутской – Иван Степанов 1-й фильм автор — оператор»

- «Звезды земли Якутской – Нина Чигире5ва П – й фильм автор оператор

- Киножурнал «Республика Саха» к 360 – летию вхождения Якутии в состав РФ автор – оператор

- «Видел дальше, шире, глубже…» — 80-летию Г.И.Чиряева — 2005 г.автор – оператор

- Киножурнал «Республика Саха» № 3 к 100-летию П.А.Ойунского — режиссер – оператор

- «Куустээх Дьэсээккин» — 2004 г. режиссер – оператор

- «Бордонтон торуттээх буоламмын» — 2005 г. автор-оператор

- «1- Республиканский турнир по хапсагаю на приз чемпиона В.Д.Федотова» — 2005 г. автор-оператор

- «Дорообо, торообут Куукэйим!» — 2004 г. режиссер-оператор

- «Республика Саха»для Министерства туризма режиссер-оператор

- «На длинной волне жизни» — 70-летию Почетного гражданина РС (Я) ген.Директора ОАО «Сахателеком» Н.ВНиколаева 2005 г. автор – оператор-

- «Академик трех Академий» к 75 – летию со дня рождения Академика И.А.Матвеева – 2006 г. режиссер – оператор

- «Путь Омоллона». Фильм первый 2006 г. к 100-летию народного писателя Якутии Д.К.Сивцева – Суорун Омоллона – главный оператор, директор картины

- «Человек трех великих эпох» — к 100-летию народного писателя Якутии Д.К.Сивцева – Суорун Омоллона 2006 г. – режиссер, главный оператор, директор картины

- «Дьолбор «Бэлэм буолга» тубэспит эбиппин» к 100-летию народного писателя Якутии Н.Е.Мординова – Амма Аччыгыйа 2006 г. режиссер – оператор, автор сценария

- «Город под Полярной звездой — 2007 г. оператор

- «Жизнь, окрыленная вдохновением…» к 100 – летию С.С.Васильева-Борогонского — 2007 г. автор-оператор

- «Благодарю свою счастливую звезду» – 80 летию Николая Васильевича Шадринова – председателя Высшего Совета РС (Я) 2007 г. автор-оператор

- «Дьолум миэнэ, дьонум — сэргэм»- к 80-летию Федоровой Прасковьи Павловны — 2007 г. режиссер-оператор

- «Школа труда, мужества и познания» — к 125 –летию Тойбохойской средней школы – 2002 г. оператор. Производство Медиа компания «NOVA».

ВАСИЛЬЕВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ

(1947г. — 2021г.)

ВАСИЛЬЕВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ — 1947 года рождения, уроженец Мегинокангаласского района, II Хаптагайский наслег. 1966 г. поступил операторский факультет ВГИК (мастерская Л.В. Косматого).

После первого курса работал в Москве ассистентом в центре научных фильмов.

В 1970 г. работал кинокорреспондентском пункте в г. Якутске.

С 1976 г. по 1991 г. оператор Гостелерадио ЯАССР.

Объездил всю республику.

1991 г. по 1995 оператор постановщик «Сахафильма».

С 1995г. работал в Национальной вещательной компании «Саха».

Член Союза кинематографистов РС(Я).

Первые профессиональные операторы Саввинов Н. Е., Сантаев Н.М., Васильев С.С. с Чертковой М.А. — основоположником развития северного садоводства.